- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Строение и принцип работы атомно-абсорбционного спектрометра

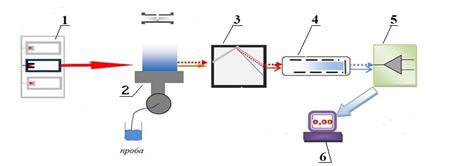

Анализируемая проба через капилляр с потоком воздуха попадает в смесительную камеру в виде аэрозоля, который, смешиваясь с горючим газом, подается в атомизатор 2 (в зависимости от вида прибора – щелевая горелка или графитовая кювета). Через полученный атомный пар проходит электромагнитное излучение от лампы с полым катодом 1, предварительно пройдя через модулятор.

Атомами, находящимися в невозбужденном состоянии поглощается только часть электромагнитного излучения. Непоглощенный свет, пройдя через атомный пар, попадает в дифракционную решетку, которая и выделяет из спектра резонансную линию анализируемого вещества.

Затем электромагнитное излучение, попадая на фотоэлектронный умножитель, преобразуется в электрический ток, сила которого пропорциональна интенсивности резонансной линии.

Рисунок 1. Принципиальная схема однолучевого атомно-абсорбционного спектрофотометра

Для каждого определяемого элемента должен быть выбран специфический источник, излучающий спектральную линию, которая должна быть абсорбирована. Такими источниками излучения могут являться полая катодная лампа или безэлектродная разрядная лампа (в основном определяют мышьяк, селен, теллур, фосфор, ртуть, рубидий, цезий).

Так как длины волн излучения, абсорбируемого испытуемым элементом, и его линии эмиссии (излучения) обычно совпадают, в полой катодной лампе используется тот элемент, который определяется. Требуемую спектральную линию можно выделить с помощью монохроматора высокого разрешения из сплошного спектра, излучаемого дуговой ксеноновой лампой. Для коррекции фонового излучения обычно используют дейтериевую лампу с постоянной эмиссией, у которой измерено фоновое поглощение.

Для проведения анализа образец необходимо перевести из молекулярной формы в атомную. Этот процесс называется атомизацией. На практике можно использовать пламенную или электротермическую атомизацию, а также метод «холодного пара» илигидридный метод.

Для проведения пламенной атомизации испытуемый образец вводят в пламя распылительной системы в виде аэрозоля. Для создания пламени используются газовые смеси, состоящие из пропана, водорода, ацетилена и окислителей – воздуха или закиси азота.

В случае электрохимической атомизации твердые или жидкие образцы вносятся в трубку из графита, которая нагревается программируемым источником электрической энергии.

После полной атомизации анализируемого элемента его атомы остаются в трубке, расположенной по ходу светового луча, в течение длительного периода времени. При этом чувствительность и пределы обнаружения элементов значительно повышаются. Очищают печь, нагревая ее до температуры выше, чем температура атомизации. Кроме того, атомный пар иногда получают вне прибора, для чего используют метод гидридный метод или метод «холодного пара».

В первом случае получают гидрид определяемого элемента, который затем смешивают с газом, питающим горелку, или с потоком инертного газа вносят в нагретую абсорбционную ячейку, где он диссоциирует на атомы.

Метод «холодного пара» используют для определения ртути. При этом атомы генерируют путем химического восстановления с хлоридом олова или борогидридом натрия. Полученный атомный пар с потоком инертного газа вносится в абсорбционную ячейку, которая расположена на оптическом пути прибора.

В атомно-абсорбционной спектрометрии обязательно учитывают природу растворителя и концентрацию твердых частиц. Идеальным растворителем считается тот, в котором помехи в процессах поглощения или эмиссии минимальны, а при его использовании в пламени образуются нейтральные атомы.

В случае значительных различий между поверхностным натяжением или вязкостью испытуемого раствора и стандартного раствора, скорость всасывания и атомизации этих растворов также будет различна, что в конечном итоге приведет к существенным различиям в генерированных сигналах. Концентрация кислоты в растворах также влияет на процессы абсорбции.

Таким образом, растворители, используемые для приготовления испытуемого и стандартного растворов вместо деатомно-абсорбционной спектрометрии, должны быть одними и теми же или максимально похожими и должны образовывать растворы, которые легко всасываются через трубку форсунки аспиратора.

Присутствие в растворе частиц нерастворенного твердого вещества может вызвать помехи при проведении анализа, поэтому общее содержание нерастворимых твердых частиц в растворах должно быть менее 2%.

Для проведения анализа прибор выводят на режим в соответствии с инструкцией по эксплуатации и устанавливают требуемую длину волны. В генератор атомного пара вводят холостой раствор и настраивают регистрирующее устройство на максимальное светопропускание. Вводят стандартный раствор определяемого элемента с наибольшей концентрацией и подбирают чувствительность для получения подходящего значения регистрируемого сигнала.

Определение проводят путем сравнения величины поглощения испытуемого и стандартного растворов с известными концентрациями определяемого элемента. Расчеты проводят методом калибровочной кривой или методом стандартных добавок как указано ниже.

В первом случае готовят не менее трех стандартных растворов (концентрация которых должна быть различна, но лежать в пределах диапазона концентраций стандартных растворов) определяемого элемента и холостой раствор, измеряют их поглощение. После чего снимают показатель светопоглощения раствора испытуемого вещества, приготовленного так, как указано в фармакопейной статье.

После проведения измерений строят калибровочную кривую зависимости средних значений абсорбции стандартных растворов от концентрации определяемого элемента и по этому графику, опуская перпендикуляр, определяют концентрацию элемента в испытуемом растворе. Для обработки данных применяют, как правило, линейные, или (значительно реже) квадратичные функции, причем использование последних должно быть обосновано. Если в фармакопейной статье не указано иного, коэффициент корреляции калибровочной кривой должен быть не менее 0,99.

Если неизвестен состав основы пробы, применяют метод добавок. При этом вначале готовят испытуемый раствор, равные объемы которого помещают не менее чем в три одинаковые мерные колбы. В две из них добавляют пропорционально увеличивающиеся объемы эталонного раствора определяемого элемента и доводят содержимое каждой колбы растворителем до метки.

При этом значение абсорбции растворов со стандартными добавками должно находиться в линейной области калибровочной кривой. После проведения измерений методом наименьших квадратов рассчитывают линейное уравнение калибровочной кривой и из него получают концентрацию определяемого элемента в испытуемом растворе.

Расчет концентрации может быть произведен графическим методом. Для этого строят график зависимости среднего значения результата измерения от добавленного количества определяемого элемента. Экстраполируют линию, соединяющую эти точки на графике, до пересечения с осью абсцисс. Расстояние от начала координат до полученной точки пересечения дает концентрацию определяемого элемента в испытуемом растворе.

Макиева М.С., Морозов Ю.А., Морозова Е.В., Морозов В.А. Оптические методы анализа лекарственных средств, ИПЦ Сев. Осет. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова)

Статьи по теме

- Рамановская спектроскопия

- Применение БИК-спектроскопии в фармацевтическом анализе

- Строение и принцип работы БИК-спектрометра

- Применение ИК-спектроскопии в фармацевтическом анализе

- Порядок работы на ИК-спектрометре

- Строение и принцип работы ИК-спектрометра

- Инфракрасная спектроскопия

- Порядок работы на фотоэлектроколориметре

- Фотоэлектроколориметрия

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)