- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Деструктивное, девиантное, делинквентное поведение людей в организации

В организации, где люди добровольно объединяются для достижения совместными усилиями общеорганизационных и одновременно личных целей, действуют многочисленные правила, нормы, предписания, без которых недостижимы совместные результаты.

Эти предписания и нормы могут быть письменными и устными, индивидуальными и групповыми, общеорганизационными и более высокого уровня. Их нарушение, естественно, вызывает сбои в деятельности организации, вредит ей. Формы поведения, связанные с нарушением норм, предписаний, дисциплинарных рамок, называются деструктивными формами поведения.

Разновидностей деструктивной формы поведения довольно много. При несоблюдении норм права мы говорим о противоправном поведении.

Обычно проявления такого поведения должны преследоваться по закону, Распространенная форма деструктивного поведения в отношении организации и общих целей — административно-управленческое: злоупотребление в личных целях своими правами и полномочиями, их превышение, невыполнение прямых обязанностей. Если человек просто не на своем месте, некомпетентен, тогда его поведение афункционально.

Социологи выделяют эгоистическое, индивидуально-целевое деструктивное поведение и групповое деструктивное поведение (групповой эгоизм). В противовес инновационному часто проявляется консервативное поведение. Сложнее распознать имитационное поведение, когда истинные эгоистические цели камуфлируются псевдоактивностью.

Некоторые работники реализуют на предприятии свои асоциальные привычки и склонности, демонстрируют осуждаемые обществом формы поведения; в этом случае можно говорить об отклоняющемся, девиантном поведении.

Девиантное (отклоняющееся) поведение — действия, не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе (социальной группе) нормам и ожиданиям и приводящие нарушителя к изоляции, лечению, исправлению или наказанию. Основными видами девиантного поведения являются преступность, алкоголизм, наркомания, самоубийства, проституция. Применительно к организации, правомерно отнести к девиантному поведению мошенничество.

Деликт — проступок, правонарушение. Делинквент (совершающий проступок) — в буржуазном праве термин, используемый для обозначения лиц с социально-отклоняющимся поведением (преступников, нарушителей установленных правил и пр.).

Чем и как определяется различие между понятиями девиантного и делинквентного поведения? Будем считать, что девиантное поведение — нарушение правил, норм социумов на грани нарушения закона, социально неодобряемое поведение, не учитывающееся законом, а делинквентное — нарушение правовых норм закона.

Еще одно определение:

Отклоняющееся поведение — форма дезорганизации поведения индивида в группе или категории лиц (девиантов и делинквентов, т. е. нарушителей и правонарушителей) в обществе, обнаруживающая несоответствие сложившимся ожиданиям, моральным и правовым требованиям общества.

В отличие от индивидуальных расстройств поведения, отклоняющееся поведение подлежит социальным санкциям. Слабые и случайные формы отклоняющегося поведения, связанные с нарушением порядка взаимодействия между людьми (оплошности, ошибки, срывы, ложь, обман, грубость, умолчание, бездействие, халатность и др.), фиксируются общественным вниманием и корректируются непосредственно и по ситуации участниками взаимодействия (существуют правила вежливости, сохранения достоинства личности, юмор, контроль над психологической агрессивностью).

Обычно слабые формы отклонений носят открытый, непроизвольный характер и приписываются не столько субъектам поведения, сколько ситуации, обусловившей дезорганизацию поведения.

Устойчивые формы отклоняющегося поведения, и прежде всего аморальное и противоправное поведение, в зависимости от их социальных последствий вызывают ту или иную меру осуждения, наказания и мобилизации общественных сил для восстановления порядка и устранения предпосылок дезорганизации в будущем. Причины устойчивых форм (аморализм, правонарушения, преступность) составляют предмет изучения в социологии преступности и в криминологии.

Критерием измерения поведения личности являются ценности, нормы, правила, ожидания, представления других, группы, общности, общества. В нашем случае — это ценности, нормы, правила, ожидания, представления организации как общности людей, имеющих цель совместного производства продукции, благ, оказания услуг.

Поскольку нормы и правила, действующие в обществе, являются живым и динамичным явлением, имеют конкретно — исторический характер, носят отпечаток субъективизма и избирательности, постольку зачастую критерии «нормальности поведения» бывают размыты, нормы поведения в разных группах противоречат друг другу («Закон — что дышло: как повернул, так и вышло»).

Человек постоянно пребывает в состоянии нравственного выбора, решает проблемы нравственного характера. В этих условиях важнейшей задачей общества является работа над совершенствованием и повышением действенности нравственных норм существования, обеспечение «стержня», определяющего нравственное здоровье общества.

Криминологическая характеристика:

- личности расхитителей имущества (хищение ценностей организации — разновидность мошенничества), по мнению российских ученых, включает такие элементы, как нравственная позиция, ориентированная на стяжательство, нетрудовые способы приобретения благ, самоуспокоение и самооправдание, завышение своих потребностей, стремление к накопительству, пьянству, разврату, азартным играм;

- эгоизм, зависть, распущенность, неумение противостоять ситуации соблазна, а у крупных расхитителей маскировка под активную общественную жизнь, практика двойной жизни, двойной морали. Кроме того, называются многочисленные причины и условия совершения преступлений (корыстные мотивации;

- негативная социализация; референты, образцы для подражания — дельцы и иные представители красивой жизни, образ которых формируется СМИ;

- объективные условия — нарушения и недостатки в учете, охране, хранении, подборе персонала; недоработки правоохранительных органов и др.).

Мошенничество как преступление заключается в овладении государственным, общественным или личным имуществом (или в приобретении прав на имущество) путем обмана или злоупотребления доверием.

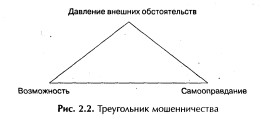

По мнению американских ученых, существует так называемый «треугольник мошенничества». Авторы исходят из того, что каждый человек, способен совершить мошенничество, нужно только, чтобы он оказался в соответствующей ситуации.

Три элемента, образующие в совокупности так называемый треугольник мошенничества и определяющие мотивацию и возможность для его совершения, представляют собой:

- давление финансовых обстоятельств;

- возможность совершить и некоторое время скрывать акт мошенничества;

- способность оправдать это действие.

Отобразим это на рис. 2.2

Виды давления внешних обстоятельств, вынуждающие идти на мошенничество, могут быть разбиты на 4 группы:

- финансовое давление (жадность, жизнь не по средствам, крупные долги, большие счета за медицинское обслуживание, отсутствие денег на счете, большие финансовые потери, неожиданная потребность в деньгах);

- давление пороков и пагубных пристрастий (приверженность к азартным играм, наркотикам, алкоголю, дорогим удовольствиям);

- давление обстоятельств, связанных с работой (кажущаяся недооценка своих успехов, чувство неудовлетворенности от работы, боязнь ее потерять, невыдача премиальных, ощущение несправедливости в оплате);

- прочие виды давления внешних обстоятельств (жена или муж настаивает на более шикарном образе жизни, желание досадить всей системе, желание совершить «идеальное» преступление).

Возможность совершить мошенничество, скрыть его и избежать наказания проистекает из таких факторов:

- отсутствие или недостаточность мер контроля, позволяющих предупредить/выявить мошенничество;

- невозможность или неспособность оценить качество выполненной работы;

- отсутствие производственной дисциплины, нарушение принципа неотвратимости наказания;

- предоставление искаженной или недостаточной информации, наличие у злоумышленника большей информации, чем у жертвы;

- равнодушие к происходящему со стороны начальства и/или коллег, особая уязвимость жертв мошенничества — пожилых или больных людей;

- отсутствие ревизий и/или аудиторских проверок, позволяющих своевременно вскрыть факт мошенничества.

Система специальных контрольных органов в фирме должна обеспечить:

- атмосферу всеобъемлющего контроля (условия и правила труда для персонала на основе формирования честности, воспитываемой на положительных примерах поведения руководства и адекватной оценке результатов на основе кодексов чести, правильной оценке кандидатов в процессе приема на работу;

- систему контроля за бухгалтерией и финансами;

- реализацию методов проведения контрольных проверок (разделение обязанностей или двойной контроль, система подтверждения полномочий паролями, система независимых проверок, физические способы охраны и контроля, документальный контроль).

Самооправдание связано с обидой на фирму, которая якобы задолжала работнику за переработку, с попытками представить кражу как временный заем, объяснения типа «от этому никому хуже не будет, это направлено на благие цели, это необходимо для сохранения репутации честного кредитора и бизнесмена, все так делают, на моем месте так бы поступил каждый, глупо было не воспользоваться случаем, правительство транжирит деньги, а я должен платить, все воруют, мне нужнее» и т. п.

Социальные санкции (от лат. ненарушимое, строжайшее постановление) — это оперативные средства социального контроля, выполняющие функции интеграции общества, социальной группы, социализации их членов и применяемые к членам за конкретные социальные действия.

Различают позитивные и негативные санкции: первые — поощрение за одобряемые действия, вторые —наказания за нежелательные действия. Квалификация действий зависит от типа общества, группы и непосредственно определяется господствующими в них ценностными ориентациями и нормами.

Одни социальные санкции строго регламентированы, формализованы и применяются полномочными органами и лицами (например, правовые), другие являются неформальными, применяются активными членами общества, группы (например, моральные).

Как и система социального контроля в целом, социальные санкции структурированы по уровню общности и сферам действия. На уровне общества формируются обобщенные санкции, обладающие максимальным престижем и объемом влияния. На более конкретных уровнях действуют санкции, зависящие от особенностей соответствующих институтов, профессий, организаций, ячеек общества.

Все виды санкций образуют некоторую систему; действие каждой из них зависит от других санкций и от ряда факторов социальной среды (например, стиль руководства, соответствие силы санкции и значимости поступка, самооценка, нравственный потенциал группы и т.п.).

Проблема поведения бизнесмена, руководителя и организации как жертвы девиантного и делинквентного поведения — это психосоциальная проблема, примыкающая к области криминологии, называемой «виктимологией».

Виктомология (от лат. жертва) —научное изучение жертв преступлений, процессов, этиологии и последствий виктимизации (т. е. превращения человека в жертву преступления). Виктимологию понимают также и как комплекс исследований таких социальных процессов, с помощью которых отдельные индивидуумы и целые социальные группы подвергаются истязаниям, что порождает социальные проблемы.

Жертвой может быть какое-либо лицо, организация, общество, государство или международный порядок; преступность создает для них угрозу повреждения или уничтожения.

Организации чаще оказываются жертвами преступлений, чем отдельные лица. Одна из существенных причин краж состоит в психологической нейтрализации деликта, обусловленной деперсонификацией предприятия. Кража служащих у предприятия (фирмы) рассматривается ими как «дополнительный заработок»…

Магазинные воры и воры-служащие, причиняющие фирмам большой ущерб… отнюдь не считают себя преступниками… Хозяйственные организации (предприятия, фирмы) наносят ущерб друг другу в результате экономических преступлений. Именно современные формы компьютерной преступности и делают взаимодействие между преступником и жертвой в подобных организациях едва уловимой.

Жертва здесь отсутствует, она деперсонифицирована, анонимна и обнаруживается с большим трудом. Организации (хозяйствующие субъекты) причиняют своими экономическими и экологическими преступлениями серьезный вред и ущерб отдельным лицам, обществу в целом, особенно его экономическому и международному порядку, причем этот ущерб оказывается опять-таки социально почти незаметным. (В этой связи очевидна проблема: как обеспечить такую преданность работников организации, причастность к ее делам, восприятие целей организации как своих собственных, чтобы снять фактор анонимности, видимость отсутствия жертвы). Анонимность и коллективность жертв хозяйственных преступлений — это два их классифицирующих признака.

Любой организации по силам минимизировать потери от мошенничества сотрудников путем устранения возможностей для его совершения. Это большая и достаточно дорогая работа определяется как «система внутрифирменного контроля, или аудита».

Многие организации идут по пути тотальной слежки за поступками и даже намерениями своих сотрудников, но такой путь приводит к возникновению атмосферы слежки, наушничества, недоверия, подсиживания, а это, в свою очередь, резко снижает возможности сотрудничества, групповой потенциал, творчество сотрудников.

Понятно, что в атмосфере тоталитарной организации трудно ожидать преданности от сотрудников, полной отдачи. Работники больше всего озабочены, как бы «не проколоться», сохранить место. Конкурентоспособность организации снижается.

Статьи по теме

- Учет персонала

- Конечные результаты и эффективность деятельности службы управления персоналом

- Обеспечение оптимальных условий труда, режима труда и отдыха, охраны труда

- Обеспечение социальной зашиты персонала

- Ситуации наказания и увольнения

- Функции и структура службы управления персоналом

- Типология видов, условий и этапов развития конфликтов

- Материальное и моральное стимулирование труда работников

- Метод обучения «Кейс—стади»

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)